妊娠初期に行われる検査

健やかな出産を迎えるために、妊娠12週頃までに、下記の検査が行われます。

血液型(ABO 血液型・Rh 血液型、不規則抗体)検査

通常の血液型だけでなく、Rh+/- 血液型、不規則抗体のあり/ なしについても調べます。

なぜ?

- 1.出産の前後には出血のために輸血が必要になることがあるので、前もって血液型を調べておきます。

- 2.ごくまれですが、赤ちゃんとお母さんの血液型がうまく適合しない場合があります。適合しない場合は、赤ちゃんへの影響が考えられるため、血液型を調べる必要があります。

- 3.血液型の検査とともに不規則抗体(誰でも当たり前に持っている抗体とは異なる例外的な抗体)の検査も行います。

- 注意:赤ちゃんとお母さんの血液型が違っても、多くの場合は適合します。血液型不適合がみられるのは、全妊娠の約0.25%です。

血算検査(貧血の検査等)

貧血の有無や、出血した時に出血が止まりにくくないかなどについて調べるため、ヘモグロビン、赤血球、血小板、白血球などを検査します。

なぜ?

出産には出血が伴います。高度な貧血があると出血の影響が強くあらわれますし、おなかの赤ちゃんが酸素不足になることもあります。

貧血だったら?

食事指導や鉄剤投薬などで治療する必要があります。

血糖検査

糖尿病、とくに「妊娠糖尿病」を診断する目的で行われます。

なぜ?

糖尿病や妊娠糖尿病で血糖値があがると、妊娠初期では流産や奇形の原因となることがあります。

妊娠中期以降では、早産になったり、胎児が巨大児になりやすくなるほか、生まれて来る赤ちゃんにも様々な影響がみられるため、血糖値が高い人は、血糖値が上がり過ぎないようにすることが必要です。

高血糖の場合は?

食事療法とインスリン治療で、血糖値をコントロールします。

注意:『 妊娠糖尿病』とは、「妊娠中にはじめて発見または発症した糖尿病にいたっていない糖代謝異常である。妊娠時に診断された明らかな糖尿病は含めない。」と定義されています。なお、もともと糖尿病だった人が妊娠した場合(糖尿病合併妊娠)とは区別されますが、母体や胎児に対する影響、および治療法はほとんど同じです。

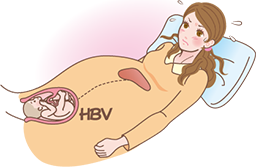

B 型肝炎(HBs)抗原検査

B型肝炎のウイルスが肝臓に住みついている場合には、血液中にウイルスのタンパクの一部(抗原)が流れ出します。この抗原を検査すると、ウイルスがいるかどうかがわかります。

なぜ?

妊婦さんの体内にB 型肝炎のウイルスがいると、出産時に赤ちゃんに感染することがあります。感染予防の対策が必要かどうかをみるために、この検査が行われます。

陽性だったら?

生まれて来た赤ちゃんに感染予防処置(免疫グロブリンとワクチンを定期的に投与する)を行うと、感染頻度を下げることができます。陽性の場合でも妊娠中におなかの赤ちゃんにうつることはまれですが、カミソリや歯ブラシを他の人と共用したりすると、その人にうつしてしまうおそれもあるので、注意が必要です。

C 型肝炎ウイルス抗体検査

C型肝炎ウイルスに感染しているかどうか、あるいは感染したことがあるかどうかを調べる検査です。

なぜ?

出産の時に赤ちゃんや医療者に感染させるおそれもあります。

感染していたら?

血液を介して感染するので、他人に自分の血液が付かないように注意してください。また、他人に感染させやすい状態かを検査しておきましょう。

注意:C型肝炎ウイルスを赤ちゃんに感染させる率はB型肝炎ウイルスに比べて低いのですが、現在のところ、B 型ウイルス肝炎で用いられているようなワクチンなどはありません。また、C 型ウイルス肝炎では、20 ~30 年の経過で肝硬変や肝臓癌になる可能性がB 型ウイルス肝炎よりも高いといわれています。

HIV抗体検査

HIV(ヒト免疫不全ウイルス, いわゆるエイズウイルス)の感染があるかないかを調べる検査です。

なぜ?

感染している場合には、出産の方法を決めたり、生まれてくる赤ちゃんや家族、医療者などへの感染予防の方法を考える必要があります。

感染していたら?

最近では、感染していても、早期であれば、妊娠中の治療により、病気の発症・悪化や、おなかの赤ちゃんへの感染をかなり抑えられるようになりました。

梅毒血清反応

梅毒に感染しているかどうかを調べます。

なぜ?

感染していると、おなかの赤ちゃんにも感染し、流産や先天梅毒をおこすことがあります。

感染していたら?

早く治療を始めれば、おなかの赤ちゃんへの感染を防ぐことができます。

注意:梅毒に感染している人は、厚生労働省の調べでは、0.04% と少ないのですが、治療による感染防止効果が高いため、妊娠した人全員に対して検査が行われています。

風疹ウイルス抗体検査

風疹(俗に言う「3 日はしか」)に対する免疫力を調べます。

なぜ?

妊娠するまでに風疹にかかったことがない人や、妊娠前に予防接種を受けていない人が妊娠の初期(16週未満)に風疹に感染すると、おなかの赤ちゃんまで感染し、先天性風疹症候群(目、耳、心臓の障害)を起こすことがあります。

一方、風疹の抗体をもっていれば、風疹の流行にさらされても感染するおそれはほとんどなく、赤ちゃんへの感染もありません。

免疫抗体がなかったら?

風疹にかかっている人に近づかない、また、風疹が流行しているときには、人の多いところへの外出を控えるなどして、風疹にかからないよう注意しましょう。

子宮頸癌検診(細胞診)

子宮頸癌は子宮の入り口付近にできる癌で、20 歳代から40 歳前後の女性に多い癌です。癌検診の視点からは20 歳以上の女性に検査を受けることが推奨されていますが、妊娠してはじめて産婦人科を受診する女性も多いことから、母子健康手帳の交付を受けた妊婦さんは全員、費用の補助を受けられます。

検査の方法

子宮頸部の表面から綿棒などでこすりとった細胞を顕微鏡で調べます。

もしも、癌が見つかった場合には?!

既に癌になっていることが判明した際には、その広がりと深さによって対応が異なってきます。ごく早期であれば妊娠の継続が可能な場合もありますが、ご主人と一緒に十分な説明を受けた上で、担当医と話し合って方針を決定することが大切です。

超音波検査

超音波で子宮と胎児の様子をみる検査です。

妊娠5週頃

胎嚢(胎児と羊水を入れた袋)が確認されます。

妊娠7週頃

胎児と胎児の心臓の動きが確認されます。多胎(双子など)、とくに一卵性の場合は、さらにくわしい検査が行われます。

妊娠8~11週頃

正常子宮内妊娠の確認、胎児の大きさをもとに、検査日現在の妊娠週数や出産予定日を割り出します。

超音波検査は、分娩間近まで成長を続ける胎児の様子をみるために繰り返し行われます。

トキソプラズマ抗体検査

犬や猫、鳥などに寄生する原虫の感染に対する抗体を調べる検査です。

この検査は一般的な妊婦健診のメニューには含まれていませんが、ペットを飼っている場合や、仕事で犬や猫、鳥などに接する機会が多い人の場合は、担当に相談してください。

なぜ?

妊娠中に初めてこの原虫に感染すると、流産や早産、あるいは先天性の障害の引き金になることがあります。

免疫抗体がなかったら?

ペットに噛まれたり、糞からも感染することがあるので、ペットの世話には注意が必要です。

出生前検査[無侵襲的出生前遺伝学的検査(NIPT)、羊水検査など]

染色体や遺伝子の異常による疾患や胎児の奇形の有無について検査する診断法です。

出生前検査には、着床前診断、絨毛検査、羊水検査、胎児臍帯血検査、超音波検査、母胎血胎児染色体検査などがあります。これらの検査は胎児の異常が疑われる場合、十分カウンセリングを行ったうえで、両親の希望がある場合に限って、慎重に行われます。

検査の詳細につきましては、担当医に相談してください。