専門家インタビュー Vol.1 前編 腎臓専門医に聞く「ANCA関連血管炎」 普段の生活で気をつけること、近年の治療法の進歩について

ANCA関連血管炎は、免疫の異常によって発症し、さまざまな臓器の障害を引き起こします。特に細い血管が多い腎臓は、多くの患者さんで障害が起こる臓器です。

そこで今回は、免疫の病気と腎臓の病気をご専門とし、長年ANCA関連血管炎の診療に携わり、多くの患者さんを診てこられた廣村桂樹先生に、患者さんが普段の生活で気をつけることや、近年の治療法の進歩などについてお聞きしました。

廣村 桂樹 先生

群馬大学大学院医学系研究科 内科学講座

腎臓・リウマチ内科学分野 教授

群馬大学医学部附属病院 内科診療センター長

病気とうまく付き合っていくには

ANCA関連血管炎はまれな病気ですが、先生の診療科ではどのくらいの患者さんが治療を受けていますか。

約80名の患者さんが通院治療を受けています。病気の種類別では、顕微鏡的多発血管炎けんびきょうてきたはつけっかんえん:MPA)の患者さんが約5割、多発血管炎性肉芽腫症(たはつけっかんえんせいにくげしゅしょう:GPA)の患者さんが約4割、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(こうさんきゅうせいたはつけっかんえんせいにくげしゅしょう:EGPA)の患者さんが1割です(2020年のデータ)。

患者さんは、どのくらいの期間通院されていますか。

長く通院される方が多く、10年以上通院されている方もかなりいらっしゃいます。現在は他の病気ですでに転院していますが、30年以上通院していた患者さんもいらっしゃいました。私が大学院生のころに担当した当時は、肺に重い症状があり、入院中に人工呼吸器をつけましたが、治療によって改善して退院し、その後は長期間通院を続けていました。

ANCA関連血管炎は、どのような治療経過をたどるのですか。

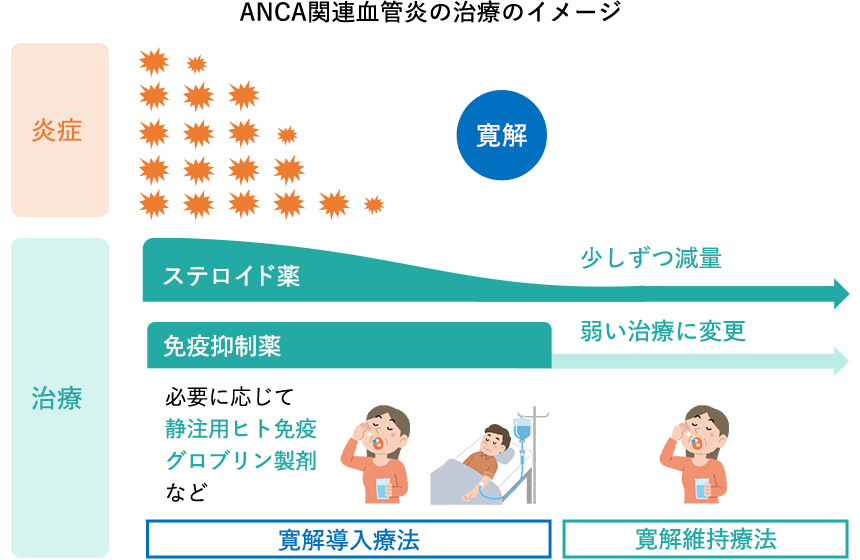

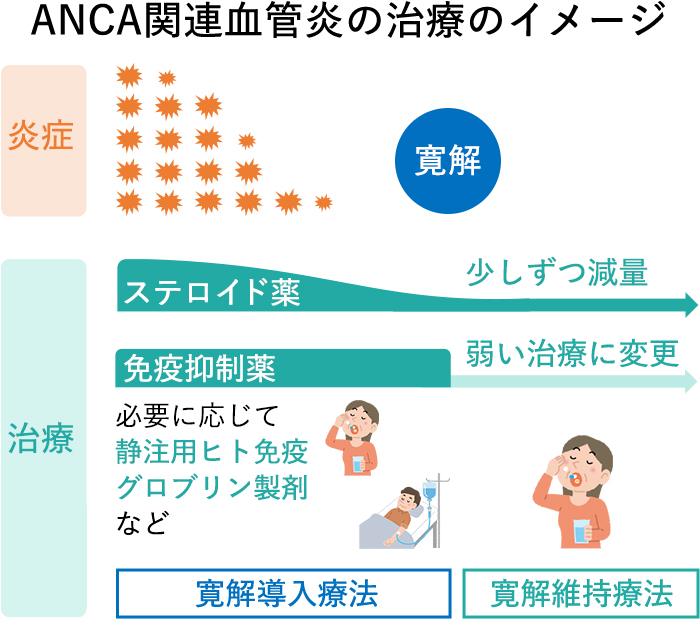

ANCA関連血管炎の診断がついたら、最初の数カ月間は血管の炎症を抑えるための治療(寛解導入療法)を入院で行います。寛解導入療法では中等量から大量のステロイド薬に、しばしば免疫抑制薬を併用して炎症を鎮静化します。これにより、多くの患者さんでは発熱、関節痛、皮疹(ひしん)、血痰(けったん)、呼吸困難、蛋白尿(たんぱくにょう)、腎機能低下などの血管炎による症状が改善・消失します。なお、手足のしびれや痛みなどの神経の症状は、寛解導入療法後も残ることがあります。

退院後は、通院で治療を継続します。当院の場合、退院後しばらくは月1、2回の頻度で通院していただき、ステロイド薬を減量します。そして、寛解状態を維持するために、少量のステロイド薬や免疫抑制薬による治療(寛解維持療法)を継続します。安定していれば、2カ月に1回程度の通院になります。

最初の治療で一度は治まった症状が再び現れる場合(再燃)もあります。現在は治療が進歩して、以前に比べると再燃を防げるようになりましたが、MPAの患者さんでは、寛解してから2年以内に1、2割の方が再燃するという報告もあります。症状がなくなっても病気自体が完治したわけではなく、寛解維持療法の継続が数年以上は必要です。また、再燃の兆候を早期にとらえて治療を強化するためにも、定期的にしっかりと通院していただくことが重要です。

参考:難病情報センターホームページ(2023年1月現在)

※病気の種類や重要度により治療内容は変わります。

通院治療中は、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。

一つは感染症です。ANCA関連血管炎の患者さんは、ステロイド薬や免疫抑制薬を長期間飲み続ける必要がありますが、いずれも 免疫機能を抑える作用があるため、感染症にかかりやすくなったり、感染症にかかったときに重症化しやすくなったりする場合があります。手洗い・うがい、人混みでのマスク着用、ワクチン接種(肺炎球菌、新型コロナ、インフルエンザ、帯状疱疹など)といった感染予防が重要です。また、体調に異変を感じたら、すぐに通院中の病院を受診するか、受診できなければ担当の医師に相談することが大切です。対応が遅れると命にかかわる場合もありますので、感染症には特に気をつけてください。

また、MPAの患者さんに多いのですが、血管炎による腎障害のため腎機能が低下している場合は、食事の際に塩分を控えるなど、生活習慣にも気をつける必要があります。糖尿病や高血圧といった生活習慣病は、腎臓に更なるダメージを与えます。腎機能が著しく低下すると、透析療法などが必要になります。ただ、腎臓の場合、腎機能がかなり低下するまで、ほとんど体調に異変が感じられないため、患者さん自身で腎臓の機能低下に気付くことができません。定期的な検査で腎機能を確認しながら、医師や栄養士の生活指導に従うことが大切です。

治療法も進歩し続けている

ANCA関連血管炎について、近年ではどのような研究が行われていますか。

特に研究が進んでいるのは、より副作用が少なく効果の高いお薬の開発です。

がんなどの治療で用いられる抗CD20モノクローナル抗体というお薬は、抗体を作り出すB細胞という白血球を標的にして、抗体の産生を抑える作用があります。ANCAも抗体の一種であることから、このお薬を用いることでANCAの産生が抑えられると考えられ、臨床研究によって実際に効果が証明されました。

また、選択的C5a受容体拮抗薬という新しいお薬も登場しました。ANCA関連血管炎の発症や進行には、免疫において重要な役割を果たす「補体」というタンパク質が過剰に働くことが関係していると考えられていました。このお薬には、補体の働きを抑える作用があり、それによって血管の炎症を緩和します。

※抗CD20モノクローナル抗体、選択的C5a受容体拮抗薬のいずれも、ANCA関連血管炎関連の適応はMPAとGPAのみ(2023年1月現在)。

治療の選択肢が増えてきているのですね。

そうですね。これらのお薬が大きな効果を示すことによって、B細胞や補体がこの病気の治療における重要なターゲットであることがより明確になりました。

また、遺伝子レベルの研究も進んでいます。ANCA関連血管炎は遺伝する病気ではありませんが、遺伝子によって決まる白血球の型の中に、病気を発症しやすい型があることが分かっています。

このように病気の発症や進行に関わるメカニズムが分かってくれば、将来的には病気の根本的な治療も可能になるかもしれません。

最後に、患者さんへのメッセージをお願いいたします。

ANCA関連血管炎は、指定難病とされていて、重い病気というイメージがあるかもしれませんが、治療法が進歩してきていて、最初の寛解導入療法でおよそ9割の患者さんは良くなります。ANCA関連血管炎と診断されても、まずはしっかりと症状を取り除けるよう、治療に前向きに取り組んでいただきたいと思います。

症状が再燃することもありますが、多くの場合、治療によって改善します。退院後の定期受診や感染対策をしっかり行って、病気とうまく付き合っていきましょう。

参考:厚生労働科学研究費補助金・難治性疾患政策研究事業 難治性血管炎の医療水準・QOLに資する研究

「血管炎について ~ANCA関連血管炎を中心に~」

取材実施日:2022年10月13日 ※取材させて頂いた方の所属、役職等は取材当時のものです

(インターネットを利用したリモート取材)