健康診断でメタボだと指摘されました。最近、トイレが近いのですが、メタボや肥満とトイレが近いのは関係ありますか?

メタボリックシンドローム(通称:メタボ)は、内臓肥満に高血圧、脂質異常、高血糖などが合わさった状態のことをいいます。メタボリックシンドロームや肥満になると、排尿にも影響が生じます。

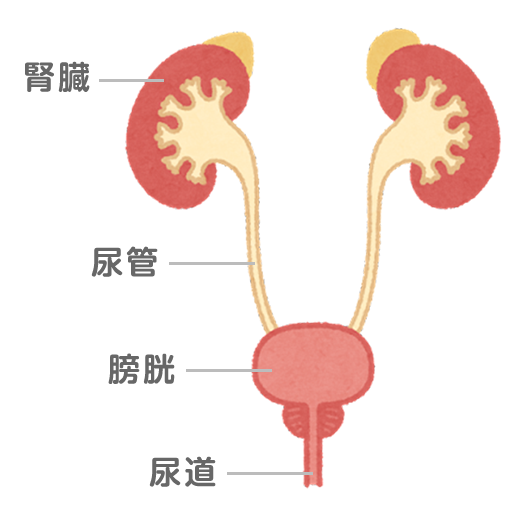

例えば、夜間頻尿や突然の強い尿意切迫感を伴う過活動膀胱などで排尿回数が増加したり、中高年女性では尿漏れが生じたりすることが知られています。生活を見直し、メタボリックシンドロームや肥満の改善を図りましょう。

詳細な解説もご覧ください。

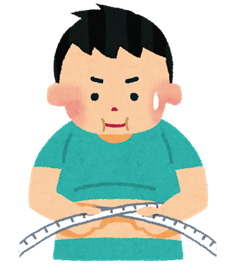

メタボリックシンドロームとは?

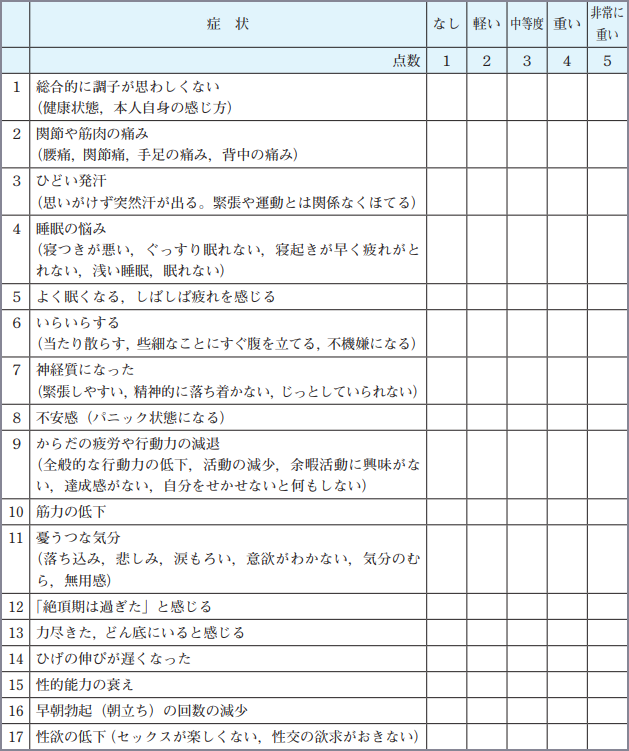

日本では、おへその高さの腹囲が男性では85cm、女性では90cm以上で、かつ血圧、血糖、脂質のうち2つ以上が基準値を超えると、メタボリックシンドロームと診断されます。それぞれの基準値は、血圧は130/85mmHg以上、血糖(空腹時血糖)は110mg/dL以上、脂質は高トリグリセライド血症(150mg/dL以上)かつ/または低HDLコレステロール血症(40mg/dL未満)と定められています。

メタボリックシンドロームになると、高血圧や糖尿病といった疾患になりやすくなります。そして、これらの疾患はトイレの近さ(頻尿)などのおしっこトラブルの原因になることがあります。

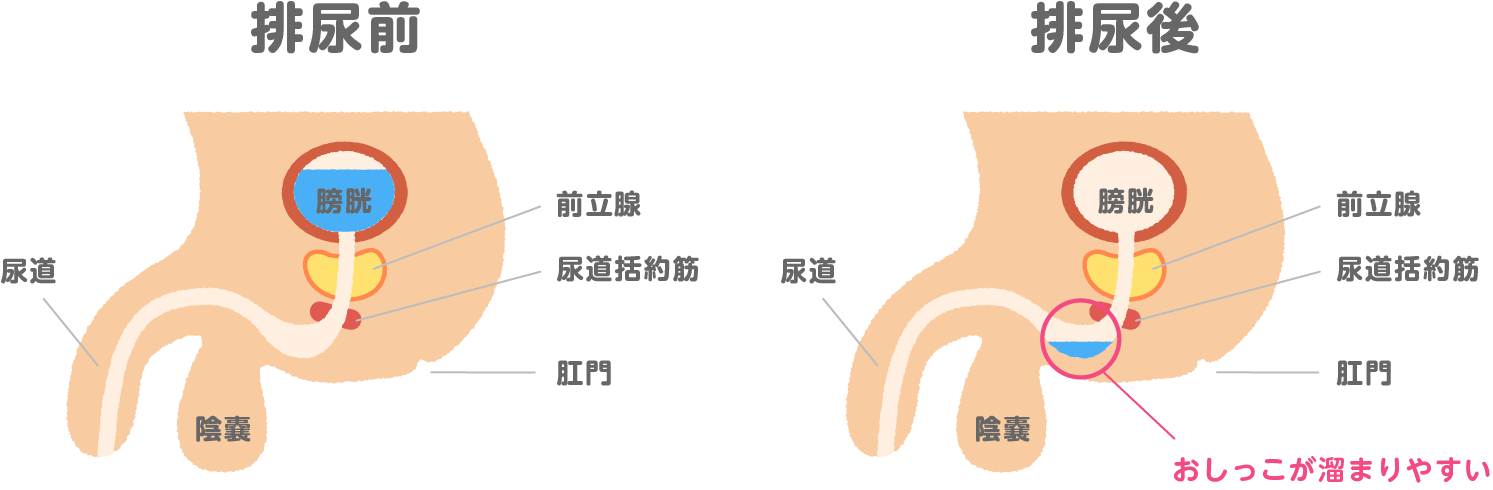

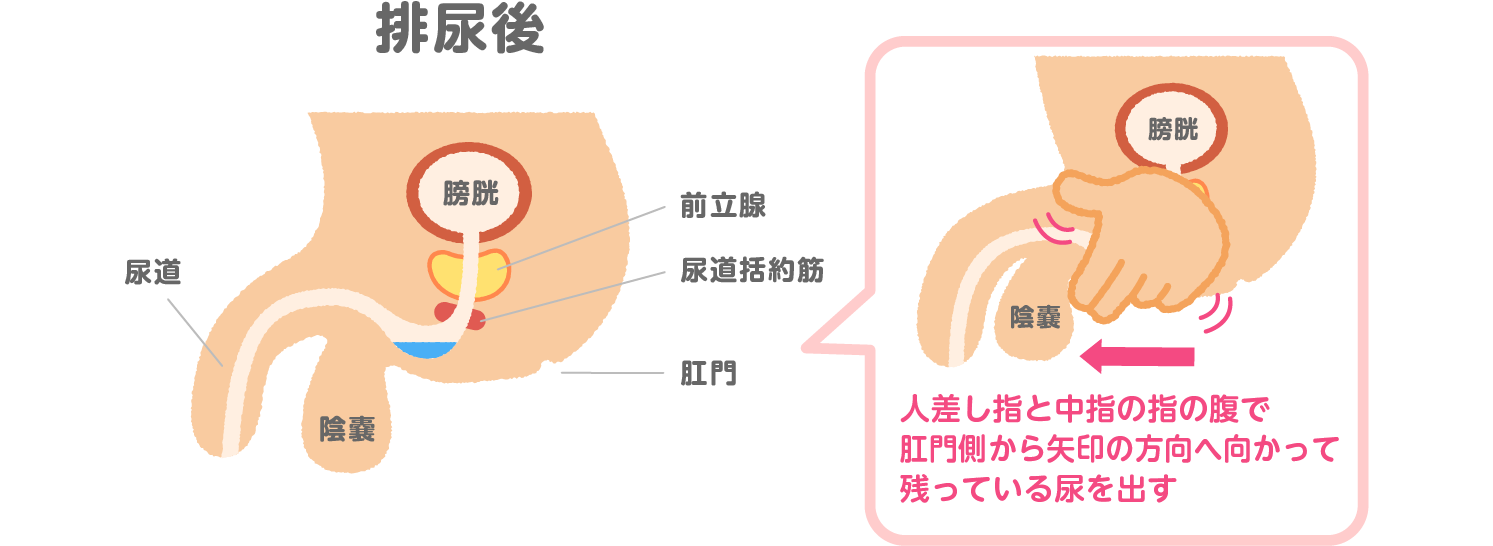

例えば、 高血圧(病院などで測定した血圧値が収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上の場合に高血圧と診断されます)は夜間多尿をきたしやすく、動脈硬化による膀胱の虚血状態から頻尿が生じやすくなります。糖尿病では、多尿や残尿の増加などが生じます。また、高血圧や糖尿病は不眠や睡眠時無呼吸症候群を合併する頻度が高く、これらの睡眠障害も夜間頻尿の原因になります。おしっこのトラブルに、これらの疾患が関係している場合には、その治療も並行して行うことが大切です。

メタボを改善するには「生活習慣の見直し」が大切

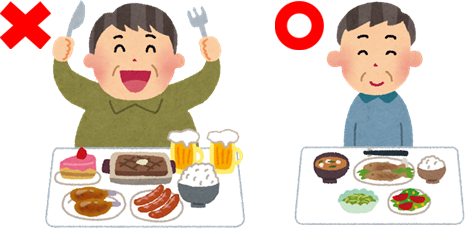

メタボリックシンドロームを改善するためには、生活習慣を見直すことが大切です。内臓脂肪がたまりやすい生活習慣として、食事の偏り、不規則なタイミングでの食事、過食、運動不足などが知られています。脂質の多い料理やごはん・麺類、菓子類をよく食べる、野菜を食べる機会が少ない、という方は栄養バランスを見直しましょう。併せて、食事の時間や回数を規則的にする、満腹まで食べず腹八分目にとどめる、早食いを避け飲酒はほどほどにする、寝る直前の飲食を控えるなど、食事のタイミングや量にも注意しましょう。

生活にちょっとした運動を取り入れましょう

運動を生活に取り入れることも大切です。運動を定期的に行えるとよいのですが、運動が苦手という方は、日常生活でからだを動かすことに積極的に取り組んでみましょう。例えば、エレベーターを使わず階段を使うことや、通勤や買い物などでいつもよりも歩行距離を延ばすことを意識的に行うと良いでしょう。