通常の傷の治り方について

傷の種類

通常の皮膚の損傷を伴う傷には、切り傷、裂き傷、擦り傷、刺し傷などがあります。まず出血を止めながら、傷の様子をみてみます。浅く、小さな傷で、しかも傷口がきれいな場合には、医療機関で診察を受ける必要はありませんが、大きくて深い傷で出血し、傷口が汚れていたり、異物が混入している場合は医療機関での治療が必要です。

切り傷

鋭利なもので切れた傷で、出血量が多くなりがちです。まず圧迫止血をしてから、傷をよく見てみます。創面がきれいで、浅く小さなものであれば、傷やその周囲の皮膚を水できれいに洗って、傷の面をしっかり寄せ、傷に垂直な方向に清潔な絆創膏(ばんそうこう)でとめておけば、数日で傷はくっつきます。深い場合は、神経や血管を切断している可能性がありますので、必ず診察を受けて下さい。

擦り傷(擦過傷:さっかしょう)

皮膚の表面がけずりとられ、神経の末端(まったん)が露出するので強い痛みがあります。透明な組織液がにじみ出てくるのが特徴です。砂やアスファルトなどで傷が汚れていれば、治りにくく、治っても砂などが残って入れ墨のようになってしまうこともあります。ブラッシング(清潔な歯ブラシなどで傷をこすって、汚れを完全に洗い落とすこと)をする必要がありますので、医師の治療を受けましょう。

裂き傷(裂傷:れっしょう)

傷がギザギザしているので、圧迫止血し、医師の治療を受ける必要があります。

刺し傷

傷口は小さくとも、深くまで達して内臓などを傷つけていることも考えられます。慌てて刺さったものを抜くと大出血につながる危険もあるので、その場で救急車を呼びましょう。

熱傷(やけど)

熱傷は火や熱湯に接したときにできます。患部は流水で冷やします。見た目は大したことはなくとも皮膚の中が傷害されていることがあります。念のため、医師の診断を受けてください。

凍傷

凍傷は、寒冷にさらされた末梢組織の障害ですが、組織そのものが凍結して細胞が破壊される場合と、寒冷によって末梢小動脈が収縮し、血管内の血液が濃縮され血栓を起こすなどして起こる末梢の循環障害の場合があります。医師の診断が必要です。

咬み傷(犬など)

動物に咬まれた傷のことです。見た目は小さな傷でも意外と深く、動物の口の中にはたくさんの細菌が常在しているので、傷が深くまで汚染されてしまいます。このような傷の場合は医療機関で診断を受ける必要があります。

傷の治り方(治癒過程)

1.皮膚の構造

通常、皮膚と呼ばれているのは、表面から「表皮」「真皮」「皮下組織」の3層から構成されている組織です。

2.浅い傷の治り方

表皮が欠損した程度の浅い傷は、表皮の細胞が傷の底面から移動してきて増殖し、急速に傷が治ります。

3.深い傷の治り方

1.深い傷とは、多くの場合、真皮が欠損しています。

2.このとき、線維芽細胞がコラーゲンを産生し真皮組織を補充し、また肉芽組織が出現して傷の表面を覆います。

3.そして、肉芽組織の周囲から表皮細胞が移動してきて増殖した後、肉芽組織が縮小して傷が治ります。

通常の治癒を阻むもの

目立つ傷あとにならないためには、傷の治癒を遅らせないことが大切です。

傷の治癒を阻んでいる原因には次のようなものがありますので気をつけましょう。

外傷の場合

表面に異物・死んでしまった組織(壊死組織)がある

傷表面に異物(土や砂などの汚れ、縫合糸、ガーゼなど)や死んでしまった組織(かさぶたや血が巡っていない組織など)があると傷の治癒の邪魔になります。

傷の表面の感染

傷表面の感染は異物や壊死組織の存在によって起こり、炎症を起こして傷の治癒を遅らせます。

傷の表面の乾燥

傷の表面が乾燥すると、表皮細胞や真皮成分がその上を移動したり増殖できなくなってしまいます。かさぶたができると傷が治りやすいと考えている人も多いかと思いますが、これは間違いです。傷の表面が乾燥して固まってできるかさぶたは、かえって傷の治癒を邪魔します。

手術時の傷

手術においては、必ず切開創ができます。仕方なくできてしまう傷ですが、できるだけ目立たないようにする方法もあります。

手術を受けるときには、事前にお医者さんに相談してみましょう

傷が閉じた後や抜糸後

抜糸後は3~6カ月間、テープで固定する

色素沈着を防ぐ(3~6カ月継続)

傷あとにできた新しい皮膚は色素沈着しやすいため、日光(紫外線)を避ける。

・日焼け止めクリームをつける。

・日光(紫外線)を通さないものを貼付する。

傷あとの広がりを防ぐ(3~6カ月継続)

傷あとを広げる方向に絶えず力が加わると、傷あとは広がってしまうため、「広げる力」を弱める。

・傷に直角な方向にテープを貼る。

・サポーターや弾力包帯を巻く。(四肢など)

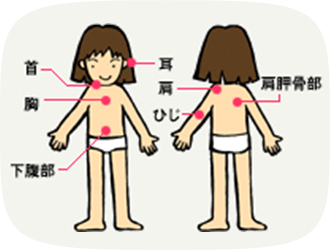

肥厚性瘢痕やケロイドの悪化を防ぐ(3~6カ月継続)

傷の治癒に時間がかかったり、できやすい部位の傷は肥厚性瘢痕やケロイドの発症に注意。

監修

川崎医科大学形成外科学教室 教授 森口隆彦 先生

監修者の所属及び肩書きは監修当時のものです。

作成:2004年