このコーナーでは、透析患者さんには欠かせない食事管理について、「1から料理を作る」のではなく、

スーパーやコンビニで入手できるものや外食時に活用できる手軽な食事管理のコツをご紹介します。

【執筆】株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 栄養室 腎臓病病態栄養専門管理栄養士 中山 真由美 先生

【監修】茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科 教授 石川 祐一 先生

外食の楽しみ方~和食編~

外出をした時の外食は楽しみのひとつです。

しかし、外食をする時は注意が必要です。

①塩分が多いので、のどが渇きやすくなる。その結果、水分を摂りすぎてしまう。

②料理のボリュームが多いので、肉や魚の量が多く、たんぱく質やリンを摂りすぎてしまう。

では、どういった点に気をつければ、外食を楽しむことができるでしょうか?

①「メニューの選び方」

麺類や丼物などの単品料理より、『定食』を選びましょう!

定食は『ごはん』『肉や魚などのおかず』『野菜のおかず』の料理が添えられるため、炭水化物、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラルなどをバランス良く摂ることができます。

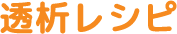

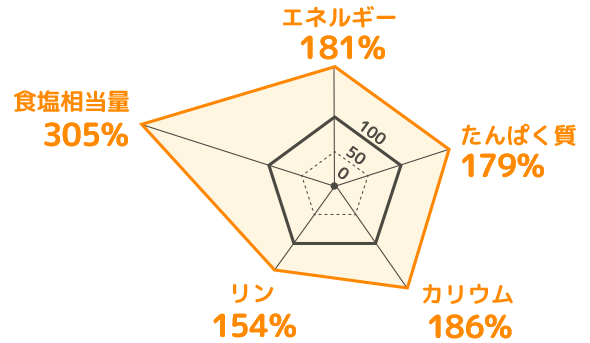

②イラストの『定食メニュー』の食べ方のポイント

| このメニューの栄養成分 | 1食あたりの目安量※1 | 目安量との比較 |

|---|---|---|

| エネルギー:1,079kcal たんぱく質:34.6g カリウム:1,243mg リン:443mg 食塩相当量:6.1g |

エネルギー:596kcal たんぱく質:19.3g カリウム:667mg リン:289mg 食塩相当量:2g |

|

このメニューの栄養成分

エネルギー:1,079kcal

たんぱく質:34.6g

カリウム:1,243mg

リン:443mg

食塩相当量:6.1g

1食あたりの目安量※1

エネルギー:596kcal

たんぱく質:19.3g

カリウム:667mg

リン:289mg

食塩相当量:2g

目安量との比較

※1

:標準体重50~60kg(55kgで算出)、週3回血液透析の方の場合

食事療法基準※2に基づいて、1日を3等分にして上記の通りに算出

(目安量は体重によって個人差がありますので、具体的な量については「これだけは知っておきたい食事管理のポイント」をご参照ください。)

※2

:日本腎臓学会編「慢性腎臓病に対する食事療法基準2014年版」、東京医学社、2014

このメニューを食べるときのポイントは

ー食べる量を調整しましょうー

栄養バランスは、麺類や丼物などの単品メニューより良いですが、すべて食べてしまうとエネルギー、塩分、リン、カリウムなどを摂りすぎてしまうので、食べる量を調整しましょう。

減塩のためにできる工夫は?

漬物は少量でも塩分が多く含まれます。残しましょう。

味噌汁は具だけ食べ、汁は残しましょう。

ソースはできるだけ控えましょう。

『塩・こしょう』で下味がしっかりついています!

まずは、何もかけないで食べてみましょう。

ソースを使いたい場合は、かけるよりも『つけて食べる』のをおすすめします。

<ワンポイントアドバイス>

とんかつやから揚げ、焼き魚、てんぷらには、ソースや塩、しょうゆはかけないこと。レモンやすだちなどを少し絞り、香りづけすると良いでしょう。

「リン制限」を指示されている方は?

大きさにもよりますが、3分の1は残しましょう。

また、ロースよりひれの方がリンが多く含まれます。

<ワンポイントアドバイス>

和食には魚のメニューがあります。なかでも、うなぎ、はも、ししゃも、あゆといった骨や内臓ごと食べられる魚にはリンが多く含まれています。食べる量に注意しましょう

「カリウム制限」を指示されている方は?

肉の量を減らすと、リンと同様にカリウムも減らすことができます。

じゃがいもにはカリウムが多く含まれます。食べる量を控えめにしましょう。

キャベツのおかわりは避けましょう。

生果物が入っている場合は控えましょう。

デザートの生果物は一口程度に。

<ワンポイントアドバイス>

◇外食時は薬の服用を忘れてしまいがちです。医師の指示通りに服用することを忘れないようにしましょう。

◇外食は楽しみのひとつです。ちょっと食べすぎたときは、次の食事で食べる量を調整しましょう。