このコーナーでは、透析患者さんには欠かせない食事管理について、「1から料理を作る」のではなく、

スーパーやコンビニで入手できるものや外食時に活用できる手軽な食事管理のコツをご紹介します。

【執筆】株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 栄養室 腎臓病病態栄養専門管理栄養士 中山 真由美 先生

【監修】茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科 教授 石川 祐一 先生

おでんの楽しみ方

冬といえば温かい鍋料理が食べたくなる季節ですね。

その中でも「おでん」は人気のメニューの一つです。コンビニのレジ脇で温かい状態で販売されている「コンビニおでん」、1人分がスープごと袋に入ってパックされている「チルドおでん」のほか、家族向けのおでんセットなど、コンビニやスーパーでも購入でき、難しい調理をせずに手軽に食べられます。

ここでは、おでんの食べ方のポイントについて一緒に考えていきましょう。

おでんの食べ方や具材の選び方のポイント

(1)練り物だけに偏って食べないようにしましょう

練り物には塩分やリンが多く含まれるため、摂取量が多くなってしまいます。こんにゃくや牛すじなど、カリウムやリンが比較的少ない具材を取り入れ、練り物ばかりを多く食べることは控えましょう。

(2)他の料理を組み合わせ、野菜も取り入れましょう

献立の組み合わせを考え、食物繊維などの栄養バランスも考えて食べましょう。他の料理と組み合わせることで、普段の食事に取り入れやすくなります。

(3)おでんのつゆは飲まないようにしましょう

コンビニなど対面販売を利用する場合は、「おでんのつゆは入れないでください」と伝えるとよいでしょう(入れ物の中におでんのつゆが入っていると、つゆを捨てられず、飲みたくなってしまいます)。

また、袋に入ったチルドおでんのつゆも最初に捨てて飲まないようにしましょう。こうすることで、塩分だけでなく、食材から溶け出たカリウムやリンも少なからず摂取量を減らすことができます。

おでんの「塩分」「リン」にご注意!!

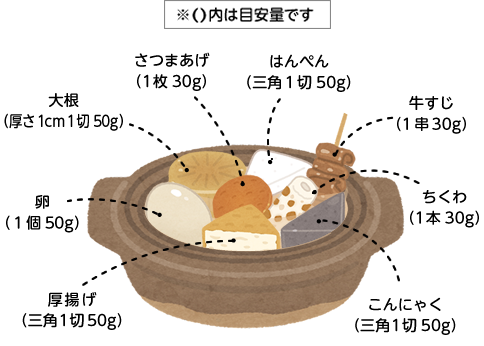

おでんにはさまざまな具材がありますが、はんぺん、ちくわ、さつま揚げなどの練り物が多く、「塩分」や「リン」の摂取量が多くなりやすいため、注意が必要です。おでんに使われる主な具材について、調理前の成分量をまとめました。

| 料理名(栄養成分の目安量) | 食塩相当量(g) | リン含有量(mg) |

|---|---|---|

| はんぺん(三角1切50g) | 0.8 | 55 |

| ちくわ(1本30g) | 0.7 | 33 |

| さつまあげ(1枚30g) | 0.6 | 21 |

| 卵(1個50g) | 0.2 | 85 |

| 牛すじ(1串30g) | 0.1 | 7 |

| 大根(厚さ1cm 1切50g) | 0 | 9 |

| 厚揚げ(三角1切50g) | 0 | 75 |

| こんにゃく(三角1切50g) | 0 | 3 |

(1)塩分

※おでんの食材の分量や栄養成分はあくまで目安です。各メーカーや店舗によって異なりますので、一つのご参考としてください。

グラフの食塩相当量は、おでんのつゆで味付けしていない状態のものです。おでんのように煮物にすると塩分はさらに増えます。 また、練り製品一つひとつの食塩相当量は少なく見えますが、2個3個と食べる量が増えると、いつもの食事より塩分を摂りすぎてしまう可能性がありますので注意が必要です。

また、市販の鍋の素やコンビニなどのおでんには塩分がたくさん入っていますので、汁は飲まないようにしましょう。

塩分を摂りすぎると、口喝(のどが渇く)を引き起こし、飲水量が増加して体重コントロールが悪くなったり、高血圧、むくみ、心不全につながったりする可能性があります。

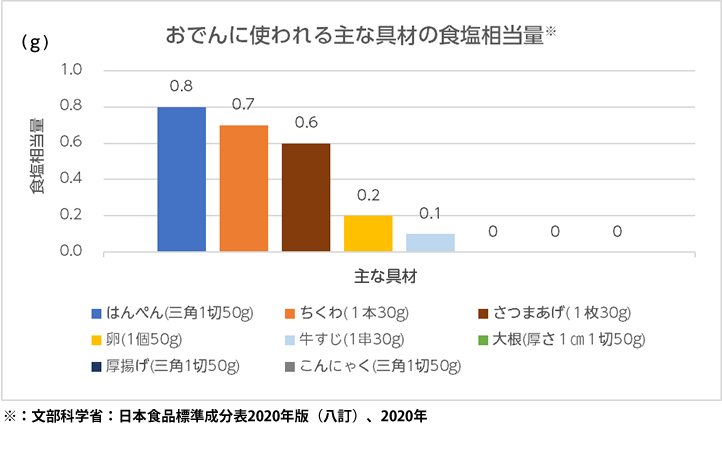

(2)リン

※おでんの食材はあくまで目安です。分量や栄養成分については各メーカーや店舗によって異なりますので、一つのご参考としてください。

グラフに従い卵、厚揚げなどリン含有量の多い食材につきましては注意しましょう。

また、はんぺん、ちくわ、さつまあげは、卵や厚揚げに比べてリン含有量は少ないですが、無機リンが含まれているため、摂り方には注意が必要です。

<有機リンと無機リンとは?>

リンには2つの種類があります。

「有機リン」は肉や魚、卵や乳製品や大豆製品などのたんぱく質源に含まれるリン、

「無機リン」は味付けや保存の目的で使用される食品添加物に含まれるリンです。

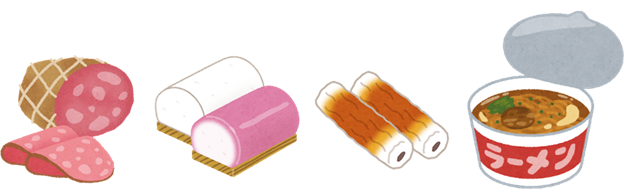

「無機リン」はウインナーやハムなどの食肉加工品、かまぼこ、ちくわなどの水産加工品、

プロセスチーズやカップラーメンなどのインスタント食品や冷凍食品など、ほとんどの加工品に含まれています。

「無機リン」は「有機リン」に比べて腸管から吸収されやすく、血清リン値が上昇しやすくなります。

それではもう一度図を見てみましょう。はんぺん、ちくわ、さつま揚げなどの練り物には具材の有機リン以外に食品添加物として無機リンがたくさん使用されています。

そのため、卵や厚揚げ以上にリン摂取に注意が必要となります。

このように加工食品では、栄養成分上はリン含有量が少なくとも、食品添加物として吸収されやすい無機リンが使用されることで思いがけずたくさんのリンを摂取することになってしまいます。

世の中には加工食品が多く出回っており、リンの摂取を避けることは難しいですが、

食べる頻度や1回に食べる量に注意しましょう。

おでんと他の料理を組み合わせるコツ

【組み合わせ例の栄養成分】

熱量エネルギー:617kcal、たんぱく質:21.3g、脂質:23.4g、炭水化物:81.7g、食塩相当量:3.1g

※栄養成分はあくまで目安です。分量や栄養成分については各メーカーや店舗によって異なりますので、一つのご参考としてください。

<ごはんと一緒に食べましょう>

おでんだけだと十分なエネルギー量が摂取できないため、主食のごはんを組み合わせて食べると良いでしょう。同じ主食でも、「うどん」は塩分が多くなりますので、ごはんをお勧めします。

<野菜のおかずを組み合わせましょう>

おでんは野菜や油が少ないため、油を使ったナムルやごぼうサラダなどを組み合わせると良いでしょう。一緒に食べられない場合は、次の食事で栄養バランスを調整しましょう。

いろいろ考えて食べても「塩分を摂りすぎ」たり、「野菜が不足」したりしてしまうこともあると思います。また、栄養成分表示にないカリウムやリンを摂りすぎてしまうこともあるでしょう。

このように「摂りすぎていたもの」「足りなかったもの」を、次の食事で、または1日の食事の中で調整して食べると良いでしょう。

また、透析施設で食事量を具体的に指示されている方は、施設の指示に従い、ごはんやおかずの食べる量を調整しましょう。

その他の鍋物について

- ◇鍋料理は「水炊き」がお勧めです。ポン酢やかんきつ類、香辛料を活用して、風味をつけることで塩分を調節しましょう。

※鍋料理を食べる時のポイントは、「食事に関するQ&A」も参照してください。 - ◇しめの雑炊やうどんは控えるか、取り分け皿1回分に抑えておきましょう。

- ◇自宅で調理される方は、食材を事前に茹でこぼしすると、カリウムやリンを多少減らすことができます。

- ◇鍋物は、どうしても塩分がいつもの献立より多くなりがちです。透析の間隔が短い日(中1日など)に食べましょう。