このコーナーでは、透析患者さんには欠かせない食事管理について、「1から料理を作る」のではなく、

スーパーやコンビニで入手できるものや外食時に活用できる手軽な食事管理のコツをご紹介します。

【執筆】株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 栄養室 腎臓病病態栄養専門管理栄養士 中山 真由美 先生

【監修】茨城キリスト教大学生活科学部食物健康科学科 教授 石川 祐一 先生

おせち料理を楽しむポイント

日本のお正月の定番料理といえば、“おせち料理”。

近年、生活スタイルは変わってきていますが、まだまだ食べる機会があるのではないでしょうか。

おせち料理は保存を効かせるために味付けがしっかりしていることや、特別な料理のためいつもより食べすぎてしまいがちです。

「毎年お正月明けは、いつもより体重が増えていた」「カリウムやリンの検査値が高かった」などという経験をした患者さんは少なくないと思います。

そこで今回は、おせち料理の食べ方の注意点についてお伝えします。

※透析患者さんの食事療法のポイントについては「これだけは知っておきたい食事管理のポイント」をご参照ください。

おせち料理のカリウムやリンの含有量は?

おせち料理の成分値をまとめてみました。

| 料理名 (栄養成分の目安量) |

エネルギー (kcal) |

たんぱく質 (g) |

カリウム (mg) |

リン (mg) |

食塩相当量 (g) |

|---|---|---|---|---|---|

| 栗きんとん (栗一つ入り50g) | 93 | 0.6 | 145 | 17 | 微量 |

| 伊達巻 (一切れ30g) | 59 | 4.4 | 33 | 36 | 0.3 |

| 黒豆 (10粒程度20g) | 46 | 1.7 | 81 | 28 | 0.4 |

| 筑前煮 (煮物小鉢一つ分100g)※1 | 110 | 5.4 | 243 | 76 | 0.8 |

| 数の子 (1本20g) | 18 | 3.0 | 微量 | 19 | 0.2 |

| 田作り (10尾5g) | 17 | 3.3 | 80 | 115 | 0.1 |

| かまぼこ (2切れ25g) | 24 | 3.0 | 28 | 15 | 0.6 |

| 昆布巻き (1個30g) | 29 | 1.7 | 348 | 32 | 1.0 |

| なます (小鉢1つ分50g) | 17 | 0.3 | 130 | 10 | 0.6 |

| ※1 筑前煮の材料例…鶏もも肉、ごぼう、にんじん、れんこん、たけのこ、しいたけ、こんにゃく、さやいんげん |

| ※ ここで表記したおせち料理は、あくまで目安です。量や栄養成分については販売メーカーなどによって異なりますので一例として参考にしてください。 |

このように、おせち料理一つひとつの成分値をみると、「あれ?たいして高くないじゃないか」と思われるかもしれません。

しかし、表中の量よりも多く食べたり、また、食べ合わせ方によっては摂りすぎてしまったりする可能性もあるため注意が必要です。

では、おせち料理を食べるときにはどのような点に気をつけたら良いでしょうか?

おせち料理の食べ方のポイント~成分ごとに注意点をまとめました~

食塩

どの料理にも食塩が多く含まれますので、食べる量を調整しましょう。

また、「数の子」や「かまぼこ」はすでに味付けされている加工品です。そのままの味を楽しみ、しょうゆなどを付けるのはやめましょう。

カリウム

カリウムは栗きんとん、筑前煮の「鶏肉、たけのこ、れんこん」などの具材、昆布巻きに多く含まれます。筑前煮に「さといも」が入っている場合、さといもにもカリウムが多く含まれますので食べる量に注意が必要です。

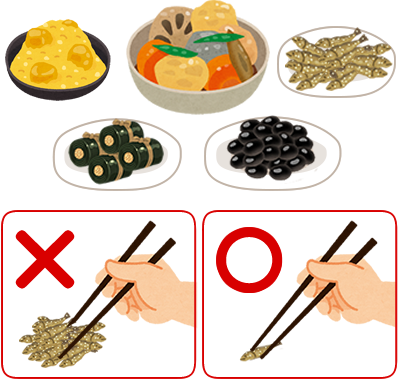

また、黒豆や田作りは一つひとつが小さいため、一度に多く食べすぎてしまいがちになり、カリウムを多く摂りすぎる可能性があります。

一粒一粒食べるように心がけると良いでしょう。

リン

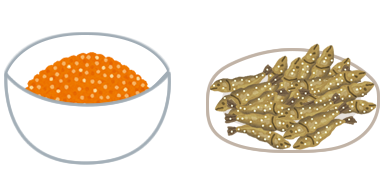

田作りのような骨ごと食べる魚にはリンが多く含まれます。

その他、いくらなどの魚卵にもリンが多く含まれますので、おせち料理に入っている場合は食べすぎに注意が必要です。

いくらなどの魚卵の食べ方については、食事に関するQ&A内、「北海道などの漁業が盛んな地域は、新鮮な魚介類が豊富なことでも有名です。私は魚介類の中でもいくらや筋子、数の子などの魚卵が好物で、普段から食べる機会も多いのですが、1日にどのくらいの量なら食べてもよいでしょうか。」の項目をご覧ください。

「これじゃ、なにも食べられない…」と思われるかもしれませんが、決して食べてはいけないという訳ではありません。

これまでに述べたポイントに気をつけながら、下記に挙げる食べ方のコツも参考にしてください。

~食べ方のコツ~

「好きな田作りだけをたくさん食べる」となると、カリウムもリンも多く摂りすぎてしまいます。

いろいろなものを少しずつ食べることで、栄養バランスも良くなります。

(2)「始めに食べる分を小皿に取り分ける」

お重から直接食べていくと食べている量が分からなくなり、ついつい食べすぎてしまいがちです。

お重から直接食べていくと食べている量が分からなくなり、ついつい食べすぎてしまいがちです。「これが私の分」と始めに取り分けておくと良いでしょう。

(3)「治療用食品を利用してみる」

減塩や量に配慮されたおせち料理を販売している企業もあります。

詳しくは透析施設の管理栄養士や看護師にご相談ください。

(4)「食べすぎた場合は、他の食事で調整する」

どうしても食べすぎてしまったときには、そのままにせず、次の食事では塩分やカリウム、リンに注意して食べる量を調整しましょう。

また、体重測定をこまめに行いましょう。

おせち料理の他、この時期の食べ物については「季節の食材や料理を楽しむポイント」の冬の項目をご参照ください。

以上のポイントに気をつけながら、お正月料理を楽しんでください!